Jakarta, beritalima.com| – Berkecamuknya konflik (senjata) internasional di berbagai belahan dunia, salah satu dampak terburuknya adalah munculnya pengungsi lintas negara yang membuat masalah lagi: apakah ini soal kemanusiaan atau integrasi?

Bagi Rose Campion, seorang peneliti masalah pengungsi dan mahasiswa doktoral di Centre on Migration, Policy and Society dari University of Oxford, Inggris saat menjadi pembicara dalam Forum PRAKSIS ke-17 (Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesuit) menyelenggarakan Forum Praksis seri ke-17 bertema “Pengungsi dan Integrasinya ke dalam Masyarakat Lokal” di Jakarta (13/2), perlunya memaknai integrasi dengan tepat bagi pengungsi.

Kini, kata Rose, lebih dari 120 juta orang di dunia dipindahkan secara paksa karena perang, kekerasan, dan persekusi. Beberapa negara – termasuk Jerman dan Indonesia – “menampung” jutaan pengungsi, namun dengan cara yang berbeda.

Terlepas dari perbedaan kondisi, nyatanya integrasi pengungsi ke dalam masyarakat lokal merupakan hal penting dalam kehidupan bersama. Menurut Rose, integrasi acapkali diartikan sebagai menjadi bagian masyarakat, meliputi: status hukum, menguasai bahasa lokal, pekerjaan dan pendapatan, pendidikan, tempat tinggal, partisipasi sosial, kehidupan berkeluarga, serta “rasa memiliki”.

Nyatanya, tak sesederhana itu. Esensi integrasi tak hanya terbatas pada pengertian tersebut. Integrasi tidaklah netral serta memiliki makna yang jauh lebih dalam. Timbul pertanyaan, ucap Rose, “siapa yang menentukan apa itu ‘integrasi yang baik’? Apakah makna integrasi adalah berkontribusi secara ekonomi? Apakah makna integrasi terkait adaptasi kultural? Atau apakah integrasi soal martabat kemanusiaan dan hak asasi?”

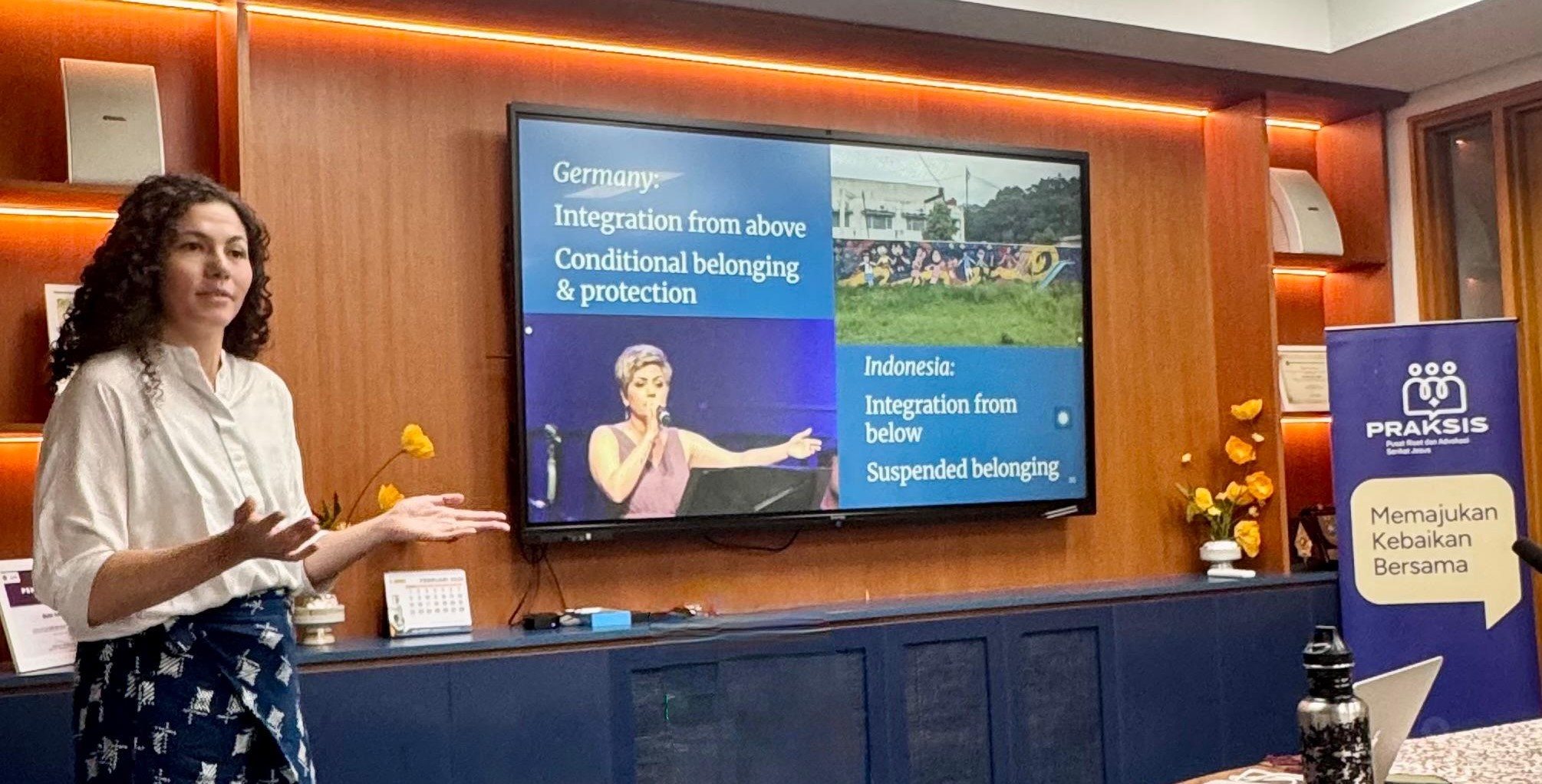

Di Jerman sejak tahun 2000, penelitian Rose, diberlakukan pelatihan bahasa (gratis) dan serta mandapatkan hak untuk bekerja yang bermuara terhadap kemandirian ekonomi pengungsi. Namun pengungsi dapat kehilangan manfaat seperti dukungan finansial apabila tidak mengikuti atau tidak lulus pelatihan.

Lalu, pengungsi bisa bekerja sejak 2015. Tantangan lainnya, ada rasisme struktural tetap memengaruhi peluang dan proporsionalitas kesempatan kerja pengungsi, yang tidak jarang juga diputuskan berdasarkan gender. Sistem kebijakan integrasi ini sebagai “integrasi dari atas”, di mana ditentukan oleh pemerintah setempat.

Rose menyatakan mayoritas pengungsi di Indonesia berasal dari Afganistan, Myanmar, Somalia, Sudan, Irak, dan Iran dengan jumlah sekitar 12.000 pengungsi. Berbanding terbalik dengan Jerman, Indonesia tidak memiliki sistem suaka nasional.

Ketiadaan sistem integrasi formal jangka panjang tersebut berdampak pada pengungsi, yang meliputi: ketidakpastian hukum, tidak dapat bekerja secara legal, tidak mendapatkan hak pendidikan seperti mengikuti perguruan tinggi, dan sebagainya.

Rose soroti model integrasi pengungsi di Indonesia tetaplah terjadi. Bahkan ketiadaan sistem integrasi formal tak menghalangi pengungsi membangun komunitasnya sendiri, dibantu oleh Refugee-Led Organizations (RLOs) yang memberikan dukungan pendidikan dan kesehatan mental.

Peran RLO membantu para pengungsi untuk memiliki koneksi dengan masyarakat lokal Indonesia. Kondisi di Indonesia yang demikian dapat dideskripsikan sebagai “integrasi dari bawah”, karena banyak pula peran masyarakat lokal yang turut membantu nasib para pengungsi.

Sebagai catatan, di Indonesia, meski ada Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), namun belum meratifikasi konvensi (1951) soal pengungsi lintas negara. Bisa jadi, yang terlihat di depan mata banyak pengungsi lintas negara masuk ke Indonesia, tetap ditangani dengan pendekatan kemanusiaan secara terbatas.

Jurnalis: abriyanto